Finger Nail Fungus: Naturheilmittel und medizinische Methoden im Vergleich

Einführung in Fingerpilz am Fingernagel

Was genau verbirgt sich hinter Fingerpilz? Grundlagen und Definition

Fingerpilz, wie er im Volksmund genannt wird, ist eigentlich eine ziemlich häufige Pilzinfektion, die vor allem die Fingernägel betroffen macht – gelegentlich kann aber auch ein anderer Teil des Nagels ins Visier geraten. Oft schleicht sich dieser ungebetene Gast leise heran, und erst nach einigen Monaten zeigen sich deutliche Anzeichen. Viele Betroffene bemerken plötzlich eine Veränderung der Nagelfarbe, Verdickungen und fragwürdige Brüchigkeit – all das sind Zeichen eines Pilzbefalls. Medizinisch spricht man hier von Onychomykose, einem Oberbegriff, der sowohl Nagelpilz an den Fingern als auch an den Füßen beschreibt. Die Ursache? Verschiedene Pilzarten, die in warmen, feuchten Umgebungen bestens gedeihen. Besonders häufig tritt der Fingerpilz in Gemeinschaftseinrichtungen oder bei mangelnder Hygiene auf.

Grundlegend spielt hier das Zusammenspiel von Umwelteinflüssen und der individuellen Anfälligkeit eine Rolle. Kleine Verletzungen an den Nägeln oder chronische Beschwerden können das Risiko erheblich steigern. Experten betonen immer wieder: Je länger der Pilz unentdeckt bleibt, desto schwieriger wird seine Behandlung. Daher ist es wirklich wichtig, sich frühzeitig über die ersten Anzeichen und Symptome zu informieren – so kann man gegebenenfalls rechtzeitig gegensteuern.

Was löst Fingerpilz aus und wer ist besonders gefährdet?

Die Ursachen für Fingerpilz sind vielfältig – von direktem Hautkontakt bis hin zu unsauberen Lebensumständen. Ein geschwächtes Immunsystem lässt Pilze nämlich gern ihr Unwesen treiben. Auch kleine Verletzungen oder Quetschungen am Nagel können Tür und Tor für Pilzinfektionen öffnen. Selbst das Tragen von Handschuhen oder das Arbeiten in feuchten Umgebungen kann dabei ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Und nicht zu vergessen: Wer seine Nägel vernachlässigt, lädt den Pilzen förmlich zum Feiern ein. Deshalb ist es essenziell, auf eine regelmäßige Reinigung und angemessene Pflege der Nägel zu achten, um eventuell Entzündungen gar von vornherein zu vermeiden.

Aber das ist noch nicht alles – auch genetische Faktoren und bestimmte Lebensstile spielen mit. Personen, die ständig in feuchten Umgebungen, etwa in der Gastronomie oder im Schwimmbereich, unterwegs sind, haben ein höheres Risiko. Außerdem können chronische Krankheiten wie Diabetes die Situation zusätzlich verschärfen. All diese Aspekte zeigen: Die Ursachen für Fingerpilz sind so vielfältig wie individuell, weshalb man immer einen ganzheitlichen Blick auf die Sache werfen sollte.

Historischer Hintergrund und aktuelle epidemiologische Einblicke

Schon in der Antike wurden Nagelinfektionen beschrieben – und das aus gutem Grund, denn Pilzinfektionen waren damals wie heute mehr als nur ein kosmetisches Problem. Schon vor langer Zeit war man sich bewusst, dass ein Pilzbefall auch zu sekundären Infektionen führen kann. Mit den Jahren hat sich nicht nur die Verbreitung verändert, sondern auch unsere Wahrnehmung der Erkrankung – insbesondere durch veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen. Heutzutage stützen sich Epidemiologen auf umfangreiche Datensammlungen, um das Vorkommen und die Risikofaktoren besser zu verstehen.

Studien der letzten Jahre machen eines deutlich: Fingerpilz ist weltweit ein wachsendes Problem, vor allem in industrialisierten Ländern. Hier spielen Faktoren wie das Altern der Bevölkerung, chronische Erkrankungen und veränderte Lebensstile eine zentrale Rolle. Zum Glück hat der medizinische Fortschritt auch bessere Diagnose- und Therapieansätze hervorgebracht. Dieser historische und statistische Blick hilft uns, Fingerpilz in einen breiteren Kontext zu setzen und betont, wie wichtig präventive Maßnahmen wirklich sind.

Wie wird Fingerpilz diagnostiziert und klassifiziert?

Typische Anzeichen und Symptome, die auf Fingerpilz hindeuten

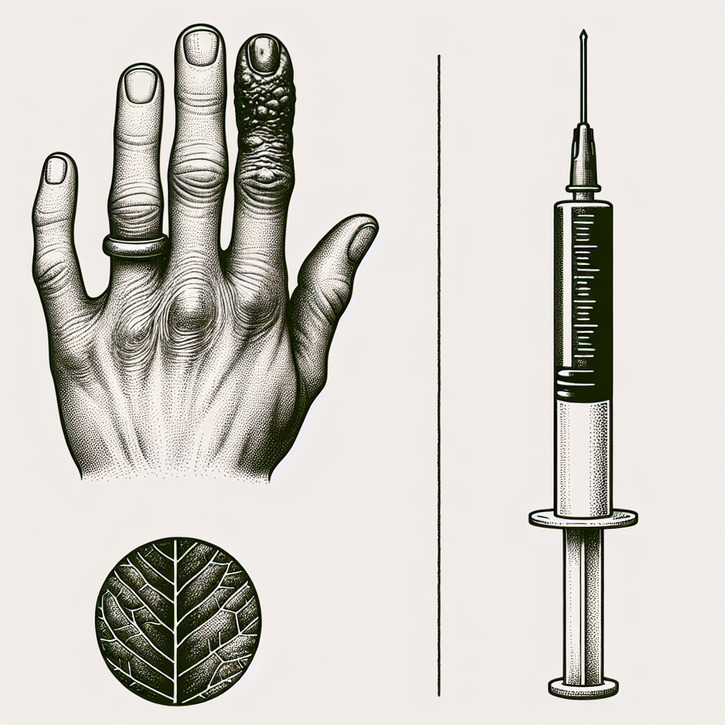

Wenn es um die Diagnose von Fingerpilz geht, ist die enge Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt absolut entscheidend. Meist fallen Veränderungen direkt an den Fingernägeln auf – verfärbte, verdickte und brüchige Nägel verlieren allmählich ihre gewohnte Struktur und Klarheit. Viele Patienten berichten auch von einem unangenehmen Geruch, der sich mit dem Fortschreiten der Infektion bemerkbar macht. Neben einer optischen Begutachtung spielt die Untersuchung der umliegenden Haut mit eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine andere Nagelerkrankung handelt. Experten empfehlen daher immer eine gründliche Anamnese, da auch kleine Abweichungen im Nagelbild leicht übersehen werden können, bis sie stärker hervortreten.

Die breite Palette an Symptomen erfordert eine genaue Beobachtung und häufige Kontrolluntersuchungen. Mit zunehmendem Pilzbefall können die Nägel brüchiger werden, was bei sogar leichter Berührung zu erhöhter Schmerzempfindung führen kann. Deshalb ist es wirklich wichtig, bei ersten Anzeichen ärztlichen Rat einzuholen – auch wenn die Symptome zunächst harmlos wirken. Eine frühzeitige Diagnose und die Abgrenzung von ähnlichen Nagelerkrankungen sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung.

Moderne diagnostische Methoden und Labortests

Sollte der Verdacht auf Fingerpilz bestehen, kommt zum Einsatz, was der moderne Medizin zu bieten hat. Ärzte kombinieren oft eine sorgfältige klinische Untersuchung mit verschiedenen Labortests, um eine exakte Diagnose zu stellen. Häufig wird zum Beispiel eine Nagelprobe unter dem Mikroskop betrachtet, um den Pilzbefall festzustellen, und darüber hinaus können Kulturtests durchgeführt werden, um die spezifische Pilzart zu identifizieren. In manchen Fällen ist auch der Einsatz von molekularen Diagnostikmethoden, wie der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), sinnvoll – das hilft, auch seltene und resistente Pilzarten aufzuspüren.

Dank dieser modernen Methoden ist die Diagnose von Fingerpilz heute wesentlich genauer. Labortests ermöglichen es, individuelle Therapiepläne zu entwickeln, die exakt auf den jeweiligen Pilz und den Schweregrad der Infektion abgestimmt sind. Zwar können diese Tests mitunter kostenintensiver sein, doch der unschätzbare Vorteil liegt in der gezielten Behandlung, die letztlich zu schnelleren und nachhaltigeren Ergebnissen führt.

Fingerpilz von anderen Nagelerkrankungen unterscheiden

Ein besonders kniffliger Punkt bei der Diagnose von Fingerpilz ist die Abgrenzung zu anderen Nagelveränderungen. Es gibt durchaus Erkrankungen, wie beispielsweise Psoriasis oder Ekzeme, die der Nagelveränderung sehr ähnlich aussehen können. Hier hilft eine sorgfältige Untersuchung und eine geschickte Anamnese, um falsche Behandlungen zu vermeiden und den passenden Therapieansatz zu wählen. Ärzte berücksichtigen dabei nicht nur, wie die Nägel aussehen, sondern auch den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten, damit eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann.

Die Abgrenzung ist oft komplex und erfordert einen interdisziplinären Ansatz. Spezielle Laboruntersuchungen und bildgebende Verfahren können hier echte Erleichterung bieten. Wenn ungewöhnliche Veränderungen an den Nägeln auffallen, ist es ratsam, sich frühzeitig in ärztliche Hände zu begeben – so wird sichergestellt, dass die richtige Diagnose gestellt und somit eine effektive Behandlung eingeleitet wird. Eine präzise Diagnostik ist also entscheidend, um langfristige Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern.

Natürliche Heilmittel bei Fingerpilz – ein alternativer Ansatz

Traditionelle Hausmittel und pflanzliche Essenzen im Kampf gegen Fingerpilz

Viele Menschen greifen zu natürlichen Heilmitteln, sobald sie die ersten Anzeichen von Fingerpilz bemerken. Alte Hausrezepte wie Teebaumöl, Apfelessig oder sogar Knoblauch genießen deshalb einen guten Ruf – ihre antimikrobiellen Eigenschaften machen sie zu beliebten Alternativen zur klassischen medikamentösen Therapie. Oft wird das verdünnte Öl oder der Saft direkt auf den betroffenen Nagel aufgetragen, wodurch das Pilzwachstum gebremst und der Heilungsprozess unterstützt werden kann. So berichten einige Anwender von positiven Erfahrungen, wobei die Wirksamkeit natürlich stark von der individuellen Anwendung und dem Schweregrad des Befalls abhängt.

Neben diesen Hausmitteln bietet auch die Pflanzenwelt eine breite Palette an hilfreichen Extrakten. So können beispielsweise Oregano- oder Lavendelextrakte, die zusätzlich entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften besitzen, helfen, das betroffene Nagelbett zu beruhigen und die Regeneration zu fördern. Experten weisen jedoch darauf hin, dass rein naturheilkundliche Ansätze oft etwas länger gebraucht werden – für sanfte Fälle aber kann dies eine ausgezeichnete Ergänzung zur Schulmedizin sein. Natürlich ist es immer ratsam, den Einsatz solcher Hausmittel mit einem Facharzt abzusprechen, um eventuelle Risiken zu minimieren.

Erfahrungen und Tipps aus erster Hand

Viele, die sich für einen naturheilkundlichen Weg entscheiden, berichten begeistert davon, dass sich der allgemeine Zustand ihrer Nägel verbessert hat. Besonders beliebt ist dabei die konsequente Anwendung von Teebaumöl, kombiniert mit einer guten, regelmäßigen Nagelpflege. In Foren und Gesundheitsblogs finden sich zahlreiche Erfahrungsberichte mit praktischen Tipps: So wird empfohlen, die Umgebung möglichst trocken zu halten und eine ausgewogene Ernährung zu pflegen, um den Heilungsprozess zusätzlich zu unterstützen. Wichtig ist aber immer zu wissen, dass jeder Fall einzigartig ist – die Ergebnisse können von Person zu Person variieren.

Zudem kann es hilfreich sein, den Fortschritt der Behandlung zu dokumentieren. Auf diese Weise lässt sich frühzeitig erkennen, ob sich die Situation verbessert oder doch eher Rückschritte zeigen. Geduld ist hierbei das A und O – der natürliche Heilungsprozess braucht seine Zeit. Und auch wenn Haushaltsmittel meist gut verträglich sind, sollte man bei unsachgemäßer Anwendung rein gar nicht wundern, wenn es zu Nebenwirkungen kommt. Ein offener Austausch mit einem erfahrenen Heilpraktiker oder Dermatologen kann oft den entscheidenden Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

Sicherheitsvorkehrungen und mögliche Nebenwirkungen von Naturheilmitteln

Auch wenn natürliche Ansätze oft als sanfte Alternative zur Schulmedizin gelten, sollte man sich über mögliche Sicherheitsrisiken im Klaren sein. Manche natürliche Substanzen können nämlich bei falscher Anwendung zu Hautirritationen oder sogar allergischen Reaktionen führen. Besonders Menschen mit empfindlicher Haut sollten vor der großflächigen Anwendung einen Patch-Test durchführen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Zwar gelten die Inhaltsstoffe meist als milde Helfer, in konzentrierter Form können sie dennoch reizen. Experten raten deshalb dazu, diese Mittel zunächst schrittweise und unter Beobachtung einzusetzen.

Letztlich sollte die Entscheidung für einen naturheilkundlichen Ansatz immer in enger Abstimmung mit einem Facharzt getroffen werden. Wer sich gut informiert und auf bewährte Methoden aus seriösen Quellen setzt, kann die Risiken meist auf ein Minimum reduzieren. Die Kombination aus natürlichen Behandlungsmethoden und zusätzlichen pflegenden Maßnahmen kann so zu einer individuell abgestimmten und ausgewogenen Therapie führen – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer optimalen Nagelgesundheit.

Medizinische Behandlungsmethoden bei Fingerpilz

Konventionelle medikamentöse Therapien im Überblick

Wenn es hart auf hart kommt, zählen bei der Behandlung von Fingerpilz oft die klassischen medikamentösen Ansätze. Hierzu werden meist topische Antimykotika eingesetzt, die direkt auf die betroffenen Nägel aufgetragen werden. In schwereren Fällen greifen Ärzte auch zu oralen Antimykotika, um den Pilzbefall von innen heraus einzudämmen. Der große Vorteil dabei: Die Medikamente können gezielt auf die verschiedenen Pilzarten abstimmt werden und zeigen bei einer frühzeitigen Behandlung oft beeindruckende Erfolge. Wichtig ist, dass jeder Therapieansatz individuell auf den Patienten und das Ausmaß der Infektion sowie eventuelle Begleiterkrankungen angepasst wird.

Es muss aber auch eingeräumt werden, dass solche medikamentösen Behandlungen häufig über einen längeren Zeitraum erfolgen müssen – schließlich dringt der Pilz tief in den Nagel ein und der Nagel selbst wächst nun mal langsam. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind daher ein Muss, um den Erfolg der Behandlung sicherzustellen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Trotz bestimmter Nebenwirkungen, wie leichten Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreizungen, überwiegt für viele Patienten der gesundheitliche Gewinn durch die gezielte pharmakologische Intervention. Ärztinnen und Ärzte empfehlen deshalb, die Therapie konsequent durchzuziehen, um Rückfällen und der Entwicklung von Resistenzen vorzubeugen.

Chirurgische Eingriffe und Laserbehandlungen: Wann wird es Zeit für den nächsten Schritt?

In Fällen, in denen konservative Therapien nicht den gewünschten Erfolg erzielen, können chirurgische Eingriffe oder Laserbehandlungen in Betracht gezogen werden. Die Lasertherapie wirkt dabei, indem sie den Pilzbefall direkt an den Nageln reduziert – und das ganz ohne den Körper zu schädigen. Dieser schonende, nicht-invasive Ansatz verkürzt oft auch die Erholungszeit erheblich. Andererseits kann in seltenen Fällen ein chirurgischer Eingriff notwendig sein, wenn der Nagel extrem deformiert oder stark beschädigt ist. Dabei wird der betroffene Nagel teilweise oder gar vollständig entfernt, um eine effektive Behandlung der darunterliegenden Strukturen zu ermöglichen.

Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile, die stets individuell abgewogen werden müssen. Während Laserbehandlungen in der Regel mit weniger Komplikationen und kürzerer Heilungszeit einhergehen, erfordert ein chirurgischer Eingriff oft eine intensivere Nachsorge. Es ist daher wichtig, dass Patienten sich umfassend über die jeweiligen Risiken informieren und den Behandlungsweg in enger Zusammenarbeit mit ihren Ärzten wählen. Dank moderner Techniken stehen allerdings heute oft wirksame Möglichkeiten zur Verfügung, die zu einer spürbaren Verbesserung der Nagelgesundheit führen können.

Abwägen der Vor- und Nachteile medizinischer Ansätze

Medizinische Behandlungen bei Fingerpilz haben den klaren Vorteil, dass sie gezielt gegen den Pilz wirken und oft schnelle Erfolge zeigen – vorausgesetzt, die Therapie wird konsequent verfolgt. Auf der anderen Seite erfordern manche dieser Ansätze längere Behandlungszeiten und regelmäßige ärztliche Kontrollen. Dennoch überwiegt für viele Betroffene der gesundheitliche Gewinn deutlich. Das Abwägen von Vor- und Nachteilen ist hier zentral, um die bestmögliche Therapieform zu finden, die individuell auf den Patienten abgestimmt ist.