Finger Nägel Pilz Mythen: Trennen Sie Fakten von Fantasien

Einführung: Mythen und Fakten rund um den Nagelpilz

Nagelpilz an den Fingernägeln ist ein Thema, über das man zu Hause und unter Experten gleichermaßen diskutiert – manchmal mit hitzigen Meinungen. In diesem Artikel räumen wir mit hartnäckigen Mythen auf und bringen Ihnen die Fakten auf den Punkt. Sie fragen sich vielleicht, was genau hinter dem Begriff „Nagelpilz“ steckt und warum so viele skurrile Vorstellungen darüber kursieren? Häufig haben sich diese Irrtümer aus veralteten Informationen und überlieferten, aber längst überholten Behandlungsmethoden entwickelt. Gleichzeitig verbreitet das Internet oft ungesicherte Behauptungen, die sich trotz fehlender Beweise halten. Wir möchten Ihnen einen fundierten und leicht verständlichen Überblick bieten – gespickt mit Expertenwissen und praktischen Tipps – damit Sie im Alltag besser mit dieser lästigen Problematik umgehen können.

Was versteht man unter Nagelpilz?

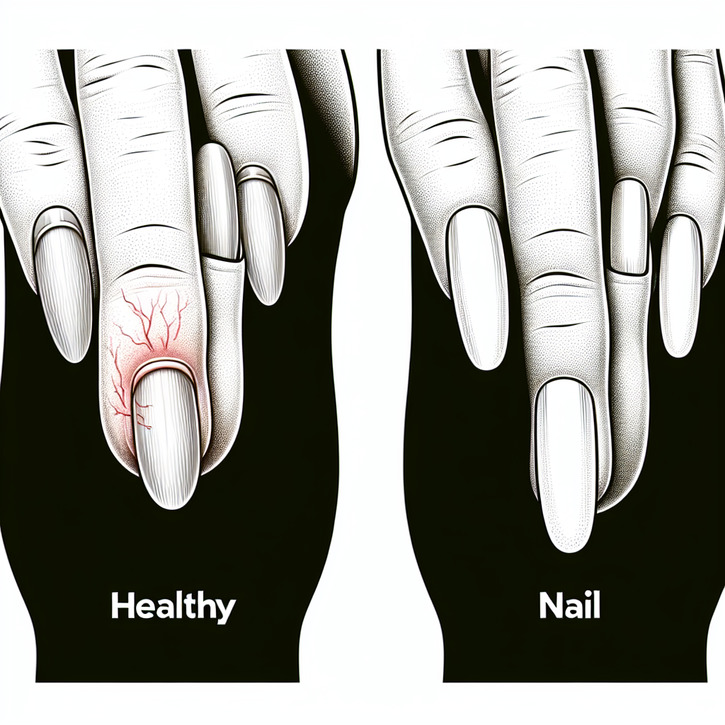

Einfach gesagt, handelt es sich bei Nagelpilz um eine Pilzinfektion, die meistens Hände oder Füße befällt. Die Erkrankung ist zwar meist nicht lebensbedrohlich, kann jedoch zu kosmetisch störenden und teilweise schmerzhaften Problemen führen. Verschiedene Pilzarten dringen in den Nagel ein und greifen das Nagelbett nach und nach an. Anfangssymptome können ganz unscheinbar sein – von kleinen Farbveränderungen über Verdickungen bis hin zu spröden Stellen. Auch wenn sich die Infektion oft langsam entwickelt, ist es wichtig, frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, um eine Ausbreitung und mögliche Folgeinfektionen zu verhindern.

Warum kursieren so viele Mythen?

Mythen um den Nagelpilz sprießen aus verschiedenen Gründen. Zum einen lag das fehlende Wissen in der Vergangenheit oft an mangelnder wissenschaftlicher Aufklärung, und traditionelle Ansichten führten zu falschen Erklärungen. Zum anderen sorgt der unkritische Austausch von Informationen im Netz dafür, dass ungesicherte Behauptungen weiterhin zirkulieren. Viele Menschen klammern sich an einfache, einprägsame Erklärungen, auch wenn die wahren Ursachen weitaus komplexer sind. Dieses Durcheinander aus altem Wissen und dem Reiz einfacher Lösungen macht es nicht leicht, Fakten von Fiktionen zu unterscheiden.

Historischer Überblick: Nagelpilz im Wandel der Zeit

Frühere Glaubensvorstellungen

Früher wurden Veränderungen an den Nägeln oft als übernatürliche Zeichen oder sogar als göttliche Strafe gedeutet. In vielen Kulturen galten verhärschte Nägel als Warnsignal oder als Hinweis auf eine übernatürliche Intervention. Diese Erklärungen ohne wissenschaftliche Grundlage führten nicht selten zu Stigmatisierungen. Manche glaubten sogar, schon der bloße Kontakt mit den betroffenen Bereichen könne einen Fluch auslösen oder böse Geister heraufbeschwören. Solche festen Glaubenssätze hielten sich über Jahrhunderte hartnäckig – und auch wenn die moderne Medizin längst klarere Erklärungen liefert, schleicht sich dieser Aberglaube hin und wieder in unsere Vorstellungen ein.

Traditionelle Behandlungsmethoden

Über die Jahrhunderte hinweg gab es zahlreiche Hausmittel und traditionelle Therapien gegen Nagelpilz. Von Kräutern bis hin zu geheimen Rezepturen aus natürlichen Zutaten – viele dieser Methoden entsprangen alten Überlieferungen. Essigbäder, pflanzliche Extrakte und der eine oder andere Haustrick waren in verschiedenen Regionen verbreitet. Zwar konnten manche dieser Ansätze kurzfristig Linderung verschaffen, doch oft fehlte es an soliden wissenschaftlichen Belegen für eine dauerhafte Wirkung. Heute wissen wir, dass eine komplexe Pilzinfektion einen differenzierten Ansatz erfordert, der traditionelle Hausmittel und moderne Ansätze clever miteinander kombiniert. Dennoch gewähren uns diese Methoden einen interessanten Einblick in die kulturelle Geschichte der Krankheitsbehandlung.

Fakten versus Fiktionen

Die Unterscheidung zwischen belegbaren Fakten und alten Mythen bei Nagelpilz ist nicht immer einfach. Dank rascher technologischer und wissenschaftlicher Fortschritte wissen wir heute deutlich mehr über Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Dennoch halten sich Mythen und Falschinformationen hartnäckig in der breiten Öffentlichkeit. Es ist daher besonders wichtig, zwischen fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und historisch überlieferten, aber teils falschen Vorstellungen zu unterscheiden. Wer historische Ansichten mit modernen Diagnose-, und Behandlungsmethoden vergleicht, merkt schnell, wo echtes Wissen vorliegt und wo nur althergebrachte Mythen herumschwirren. Dieser Faktencheck ist der Schlüssel zu einer fundierten und kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema.

Ursachen und Risikofaktoren des Nagelpilzes

Wissenschaftliche Erklärungen

Heute können wir die Ursachen des Nagelpilzes klar und fundiert erklären. Für den Ausbruch verantwortlich sind verschiedene Arten von Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilzen – ideale Bedingungen finden sie vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit oder an beschädigten Nägeln. Besonders Menschen mit einem geschwächten Immunsystem bieten diesen Erregern einen idealen Nährboden. Da die genauen Abläufe je nach Pilzart unterschiedlich sind, müssen auch die Behandlungsmethoden individuell angepasst werden. Zahlreiche moderne Studien zeigen, dass neben Umweltfaktoren auch genetische Veranlagungen eine Rolle spielen. Mit gezielten diagnostischen Verfahren lässt sich heute recht genau feststellen, welcher „Pilz“ verantwortlich ist, um so eine wirkungsvolle Behandlung einzuleiten.

Einfluss externer Faktoren

Neben den primären Erregern spielen auch äußere Einflüsse eine entscheidende Rolle. Eine unzureichende Hygiene, regelmäßiger Kontakt mit feuchten Oberflächen oder zu eng sitzende Schuhe können das Eindringen der Pilze erleichtern. Auch Stress und eine unausgewogene Ernährung, die das Immunsystem schwächen, tragen dazu bei. Darüber hinaus begünstigen äußere Bedingungen wie feuchte Klimazonen oder schlecht belüftete öffentliche Einrichtungen das Wachstum von Pilzen. Indem wir diese Risikofaktoren erkennen und gezielt anpacken, können wir das Infektionsrisiko deutlich senken – ein Aspekt, der im Gesundheitsbereich oft unterschätzt wird.

Moderne Diagnostik: Klarheit schaffen zwischen Fakten und Fantasie

Moderne Diagnoseverfahren

Dank moderner Medizin stehen uns heute verschiedene Diagnosemethoden zur Verfügung, um einen Nagelpilz eindeutig zu identifizieren. Neben der klassischen visuellen Kontrolle spielt die Mikroskopie eine zentrale Rolle. Dabei werden Proben entnommen und genau auf den Erreger untersucht – so kann oft schon im Frühstadium eine gezielte Therapie gestartet werden. In speziellen Fällen kommen sogar molekulare Tests zum Einsatz, die den spezifischen Pilz exakt bestimmen. Diese Fortschritte haben die Diagnosegenauigkeit erheblich verbessert und helfen dabei, Fehlbehandlungen zu vermeiden. Ein systematischer und individueller Ansatz ist dabei unerlässlich, um auf die besonderen Bedürfnisse jedes Patienten einzugehen.

Fehldiagnosen und Vorurteile

Trotz aller Fortschritte kommt es immer wieder zu Fehldiagnosen, meist dank veralteter Vorstellungen oder Vorurteilen, die aus alten Mythen herrühren. Solche Missverständnisse können dazu führen, dass Patienten unzureichend oder sogar falsch behandelt werden. Außerdem treten Symptome oft auch bei anderen Nagelerkrankungen auf, was die Fehlinterpretation zusätzlich erschwert. Diese Vorurteile behindern nicht nur den Heilungsprozess, sondern erschweren auch den Zugang zu modernen und wirksamen Therapieansätzen. Es liegt daher in der Verantwortung von Ärzten und Patienten, diagnostische Verfahren kritisch zu hinterfragen und im Zweifelsfall Spezialisten zu Rate zu ziehen.

Behandlungsmöglichkeiten bei Nagelpilz

Konventionelle Therapien

Bei der Behandlung von Nagelpilz kommen heute zahlreiche bewährte medikamentöse Ansätze zum Einsatz. Antimykotische Mittel, ob als Creme oder oral eingenommen, sind die erste Wahl und haben in zahlreichen Studien ihre Wirksamkeit bewiesen. In milden Fällen können spezielle Cremes und Nagellacke – gepaart mit strenger Nagelhygiene – schon ausreichen, während bei fortgeschrittenen Infektionen oft eine systemische Therapie indiziert ist. Die Therapiemethoden werden ständig weiterentwickelt, sodass immer wieder neue, effektivere Behandlungen in Aussicht stehen. Wichtig ist es jedoch, die Therapie stets individuell anzupassen und auch Nebenwirkungen im Blick zu behalten.

Alternative Ansätze

Neben den konventionellen Methoden greifen manche Patienten auch zu alternativen Therapieansätzen. Naturheilkundliche Methoden, etwa mit Teebaumöl oder Lavendel, erfreuen sich großer Beliebtheit – da sie antimikrobielle Eigenschaften besitzen und unterstützend wirken können. Auch Akupunktur oder Homöopathie finden in gewissen Kreisen Anwendung, auch wenn deren Effektivität wissenschaftlich nicht immer eindeutig belegt ist. Es lohnt sich zu betonen, dass eine Kombination aus alternativen und konventionellen Ansätzen oft die besten Ergebnisse liefert – vorausgesetzt, die Behandlung ist evidenzbasiert und individuell abgestimmt.

Hausmittel und ihre Wirksamkeit

Hausmittel haben in der Bekämpfung von Nagelpilz schon immer einen festen Platz gefunden. Ob Teebaumöl, Essigbäder, Knoblauchpräparate oder sogar Zimt – viele dieser natürlichen Ansätze sind seit Generationen bekannt. Zwar kann der Einsatz von Hausmitteln oft kurzfristig Linderung verschaffen, doch die wissenschaftliche Studienlage zeigt manchmal widersprüchliche Ergebnisse in Hinblick auf eine langfristige Wirkung. Während Naturprodukte eine reizvolle Alternative darstellen, um eventuell Nebenwirkungen von Medikamenten zu vermeiden, sollte man bei hartnäckigen oder immer wiederkehrenden Infektionen nicht zögern, einen Facharzt aufzusuchen. Eine kluge Kombination aus modernen medizinischen Erkenntnissen und ausgewählten, sanften Hausmitteln kann in manchen Fällen durchaus den entscheidenden Unterschied machen.

Prävention und Pflege: Den Nagelpilz in Schach halten

Richtige Nagelpflege und Hygiene

Eine konsequente Nagelpflege ist eine der einfachsten und wirksamsten Maßnahmen gegen Nagelpilz. Regelmäßiges Schneiden, das Meiden zu enger Schuhe und das Desinfizieren von Nagelpflegegeräten zusammen mit ordentlichem Trocknen der Hände und Füße – all das hilft, einen Pilzbefall gar nicht erst wahr werden zu lassen. Schon kleine Verletzungen oder eingerissene Nägel können ideale Einfallstore für Pilze sein, weshalb ein schonender Umgang mit den Nägeln unumgänglich ist. Diese einfachen Hygienemaßnahmen wirken nicht nur präventiv, sondern unterstützen auch den Heilungsprozess, sollte der Pilzbefall eh einmal eingesetzt haben.

Tipps zur Vorbeugung

Neben der guten Nagelpflege gibt es ein paar weitere Tricks, um sich vor Nagelpilz zu schützen. Atmungsaktive Schuhe, gute Hygiene im öffentlichen Bereich – zum Beispiel in Schwimmbädern – und das regelmäßige Wechseln der Socken nach sportlichen Aktivitäten sind einfache, aber effektive Maßnahmen. Zudem stärkt eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen und Mineralien ist, das Immunsystem und hilft dem Körper, sich besser gegen Infektionen zu wehren. Wenn Ihnen schon zu kleine Veränderungen an Ihren Nägeln auffallen, sollte man lieber gleich einen Experten konsultieren – so können Sie den Beginn einer Pilzinfektion rechtzeitig stoppen.

Mythos-Check: Fakten versus Fälschungen

Beliebte Irrtümer entlarvt

In diesem Teil nehmen wir einige der hartnäckigsten Mythen rund um Nagelpilz genauer unter die Lupe. Ein weit verbreiteter Irrglaube besagt, dass die Infektion unheilbar sei oder ausschließlich durch schlechte Hygiene verursacht wird. Doch zahlreiche Studien zeigen, dass moderne Therapien den Pilzbefall nachhaltig bekämpfen können. Ebenso der Mythos, man könne den Pilz durch radikale Maßnahmen wie das komplette Entfernen des Nagels beseitigen – auch das ist eher eine Fehleinschätzung. Die Wissenschaft beweist, dass gezielte Interventionen, basierend auf einer individuellen Diagnose, den besseren Weg darstellen. Ein kritischer Blick und das Vertrauen in evidenzbasierte Methoden helfen, diese Irrtümer endgültig zu entlarven.

Experteninterviews und wissenschaftliche Insights

Um die zahlreichen Mythen rund um Nagelpilz ein für alle Mal zu entkräften, haben wir mit führenden Dermatologen und Mykologen gesprochen. Die Experten betonen einhellig, wie wichtig es ist, sich auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen und individuelle Therapieansätze zu wählen – anstatt sich von überholten Legenden leiten zu lassen. Diese Einsichten bieten nicht nur Klarheit, sondern auch echte Hilfestellung im Alltag.